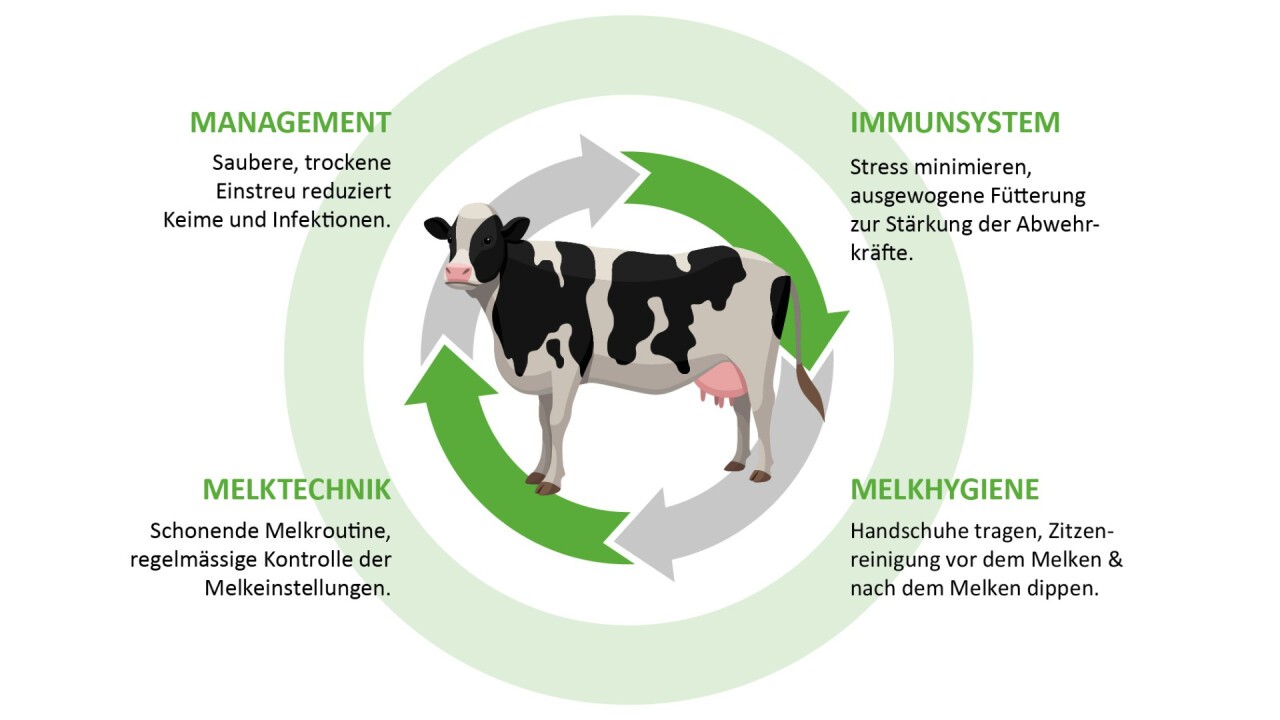

Eutergesundheit – Interaktion vieler Faktoren

Eutergesundheit ist zentral für Milchleistung, -qualität und Wirtschaftlichkeit. Gesunde Euter minimieren Milchverluste, senken Antibiotikaeinsatz und fördern das Tierwohl. Management, Fütterung, Melktechnik und -hygiene sind entscheidend.

Euterentzündungen und deren Ursachen

Euterentzündungen werden hauptsächlich durch verschiedene Keime verursacht, die in drei Kategorien unterteilt werden:

-

Umweltkeime (z. B. E. coli, Klebsiellen, Streptococcus uberis)

-

Kuhassoziierte Keime (z. B. Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis)

-

Opportunistische Keime (z. B. Hefen)

Umweltkeime, die sich im Kot und in der Einstreu vermehren, infizieren das Euter meist zwischen den Melkzeiten. Kuhassoziierte Keime hingegen werden während des Melkens von Tier zu Tier übertragen, da ihr Herd sich direkt im Euter befindet.

Management und Hygiene

Die Hygiene im Liegebereich spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Euterentzündungen. Kühe verbringen täglich bis zu 14 Stunden liegend, wodurch Keime genug Zeit haben, auf das Euter und die Zitzen überzugehen.

Feuchte und verschmutzte Einstreu fördern das Bakterienwachstum; je mehr Mist in der Einstreu, desto mehr Bakterienwachstum. Daher ist es essenziell, verschmutztes Material regelmässig zu entfernen und für trockene Liegeflächen zu sorgen.

Immunsystem

Stressfaktoren wie Hitze oder die Eingliederung in neue Herden können die Immunabwehr der Kühe schwächen und das Mastitisrisiko erhöhen. Besonders anfällig sind Kühe in den ersten Wochen nach dem Abkalben oder während der Trockenstehzeit, da in diesen Phasen häufig Umstallungen sowie Futterumstellungen stattfinden und das Immunsystem stark beansprucht wird.

Mittels Fütterung kann das Immunsystem der Kuh gestärkt werden, damit sie eine Mastitis mit einer starken Immunreaktion bekämpfen kann. Die Immunzellen brauchen dafür genügend Energie in Form von Glukose. Die Leber spielt hierbei eine zentrale Rolle, da sie Glukose produziert und den Fettstoffwechsel reguliert. Je besser die Leber funktioniert, desto effizienter kann sie Glukose aufbauen und Fett verwerten.

Unser Aktiv-Fit Würfel unterstützt das Immunsystem der Kuh und trägt somit zu einer guten Eutergesundheit bei. Alternativ versuchen Sie unseren S-7994 Mineralstoff Liver, welcher die Lebergesundheit positiv beeinflusst.

Wichtig ist auch die Futterhygiene: Silagen müssen auf Erwärmungen kontrolliert und die Entstehung von Mykotoxinen vermieden werden.

Melktechnik

Der Zitzenkanal ist die häufigste Eintrittspforte für Keime. Ein intakter Schliessmuskel an der Zitzenspitze und der Keratinpfropf sind essenziell, um das Eindringen von Keimen zu verhindern. Beschädigungen der Zitzenhaut, etwa durch Risse, können als Keimreservoir dienen. Faktoren wie schwache Schliessmuskeln, Milchabsonderung vor dem Abkalben, Warzen oder Verletzungen erhöhen das Risiko einer Euterinfektion. Der Schliessmuskel benötigt zwischen 30 und 60 Minuten, um sich nach dem Melken wieder zu verschliessen. Daher ist es wichtig, dass sich die Kuh nach dem Melken nicht gleich hinlegt. Idealerweise geht sie nach dem Melken fressen, sodass der Zitzenkanal verschlossen ist, bevor sie sich wieder hinlegt.

Eine unsachgemässe Melktechnik kann die Eutergesundheit negativ beeinflussen. Die Ringbildung an der Zitzenspitze ermöglicht Rückschlüsse auf das Melken. Sie entsteht durch dauerhafte Reizungen, die auf ungeeignete Zitzengummis oder falsche Vakuumeinstellungen zurückzuführen sind. Blindmelken führt zu übermässiger Belastung der Zitzen und kann Gewebeschäden verursachen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen vollständigem Ausmelken und angemessener Melkdauer zu finden. Zitzengummis sollten mindestens alle sechs Monate ausgetauscht werden. Beim Melkroboter ist es notwendig, die Melkintervalle der Problemkühe zu analysieren. Zu kurze Melkzeiten von weniger als sieben Stunden im Verhältnis zur Milchleistung belasten das Zitzengewebe und den Schliessmuskel, wodurch Keime leichter eindringen können. Sind die Zeiten länger als zwölf Stunden, können sich Keime durch mangelnde Ausschwemmung im Euter vermehren und Probleme verursachen.

Melkhygiene

Die Melkhygiene spielt eine wesentliche Rolle. Das Tragen von Handschuhen, die Reinigung der Zitzen vor dem Melken mit einem Pre-Schaum, die Zwischendesinfektion des Melkzeugs sowie das Dippen der Zitzen nach dem Melken sind effektive Massnahmen, um die Keimübertragung zu minimieren. Beim Melkroboter ist Sprühdippen empfehlenswert. Dabei ist zu beachten, dass das Mittel langanhaftend und schnell trocknend ist und einen hohen Pflegeanteil aufweist. Je mehr der genannten Faktoren optimiert werden, desto besser ist die Eutergesundheit der Herde.

Futter Tipp

Milchvieh Aktiv-Fit 21 % RP

Art. Nr. S-6303

Milchvieh Aktiv-Fit 19 % RP

Art. Nr. S-6313

Milchvieh Aktiv-Fit 8.0 MJ NEL

Art. Nr. S-6323

Unser Aktiv-Fit Würfel gibt es mit unterschiedlichen Gehalten an Energie und Rohprotein. Der Gehalt an Zusatzstoffen ist bei allen Varianten identisch.